音の計測ソフトの紹介

棟田 陽

1.はじめに

以前,パソコンを使った計測では,パソコンにADコンバータを接続する必要があったが,最近のパソコンにはほとんど,音声入力端子(ADコンバータ)が備わっており,交流信号の測定が簡単にできるようになった。今回,Windowsで音または交流信号の計測が可能なソフト(名称:「おんかいくん」)を紹介する。

2.ソフトの概略説明

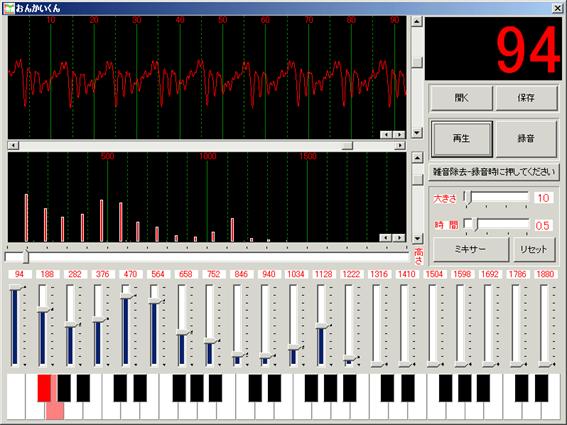

このソフトは,録音時に,リアルタイムに波形が表示され,リアルタイムにフーリエ変換が行われ音の振動数を知ることができる。また,振動数がピアノの鍵盤のどの位置に相当するか,リアルタイムに知ることができる。ミキシング機能もあり,20倍音までのミキシングが可能であり,ピアノの鍵盤でいろいろな音色の音階を出すことが可能である。

振動数表示 倍音設定 周波数分析 波形表示

図 ソフトの初期画面

3.音の計測について

(1) 音速の測定

デスクトップタイプのパソコンには,ライン入力端子が備わっており,これがステレオタイプになっている。これを利用するとこのソフトでは,音速の測定が可能である。

|

図 コンデンサマイクと増幅器

〜9V

図 回路図

コンデンサマイク パソコン 増幅器 コンデンサマイク 音源 1m

![]()

![]()

図 計測の様子

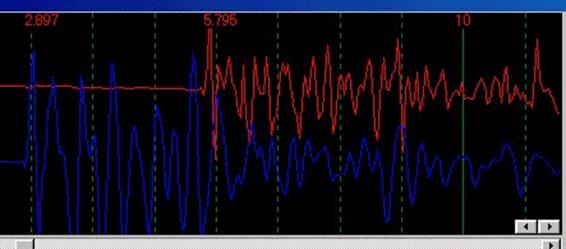

図 計測結果

○実験より音速計算:(1/(5.795−2.897))×103=345m/s

○理論値:

気温が25℃より,331.5+0.6×25=347m/s

音の振動数を表示

(2) 音の三要素(大きさ・高さ・音色)

FFTにより,音に含まれる周波数分析が観察できる。 倍音の調整ができる。 音の大きさ・高さの違いと波形の違いを観察できる。

○ 音の高さについての話題

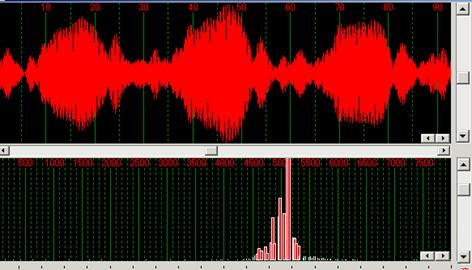

図 あおまつむしの虫の声

(データ:渋谷さんのホームページよりhttp://www.bekkoame.ne.jp/~sibutaka/)

電話では,3400Hz以上の周波数の音はカットされ伝えることができない。そのため,鈴虫などの虫の声は電話では伝えることができない。このソフトではこのような現象も周波数分析から理解できる。

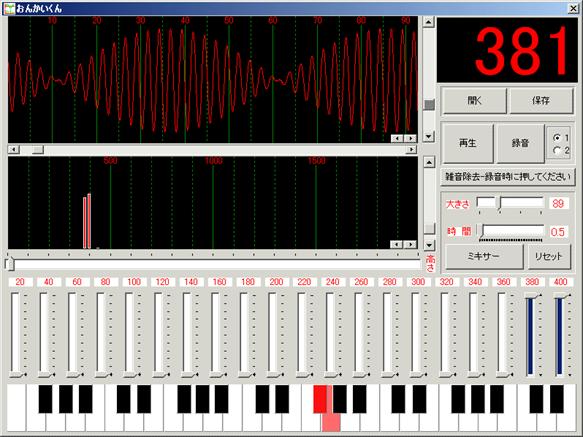

(3) うなり

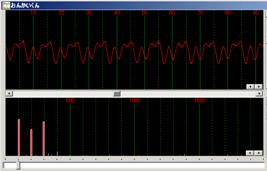

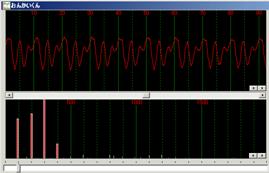

振動数f1とf2の音を同時に鳴らすと,|f1−f2|のうなりが観測される。これを実際に波形から確かめることが可能である。

ミキサー機能により,f1=380,f2=400とする。(うなりは,差が10Hz以上になると観測されなくなるので,今回の設定は計算のために設定した値である。)

周波数分析のグラフより,380Hzと400Hzの2つの振動数が含まれていることがわかる。

波形より,うなりの周期が50msであることから,うなりの周波数が20Hzであることがわかる。

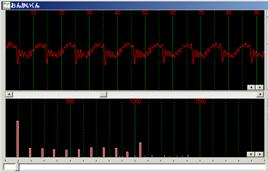

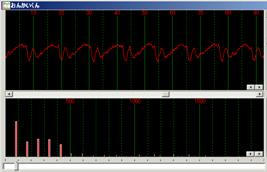

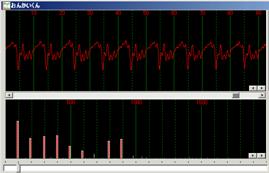

(4) 音色について

音色の違いは,含まれる倍音の違いである。母音の「アイウエオ」は,音色の違いである。各母音の振動数はほとんど同じで,含まれる倍音の違いであることがよくわかる。

イ ア

エ ウ

オ

このソフトでは,20倍音までのミキシングが可能であり,ピアノの鍵盤を使って,いろいろな音色の音階を出すことが可能である。

4.一般計測への応用

このソフトを利用することで,交流信号の計測を行うことが可能である。 電気振動の測定例を示す。

マイクの出力端子の信号を使用して,コンデンサを充電し,コンデンサに電荷を持たせる。次に,スイッチを放電の方にあわせると放電が始まり,電気振動の様子が観測される。

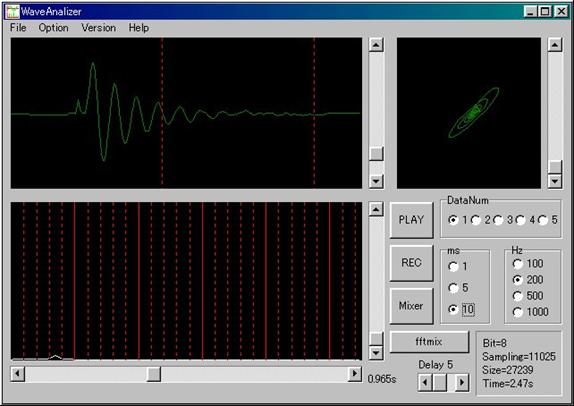

図 電気振動の回路図

図 測定結果(「おんかいくん」の前ヴァージョンによる測定結果)

5.課題研究への応用

音の項目の課題研究は,題材が豊富であるので,生徒にとって取り組みやすいと考える。以前行った課題研究テーマの項目の例を次に挙げる。

・声の振動数の範囲

・兄弟の声の分析

・母音のスペクトル分析

・声の高さの違いによるスペクトルの違い

・和音の合成と振動数の分析

・キーボードの音の振動数

・リコーダーの音の振動数

・心臓の音

・音声の合成

6.ソフトについて

このソフトの感想,バグ情報をいただければ,バージョンアップに反映していきたいと思います。

メールアドレス:muneta.yo@nifty.com

ホームページアドレス:http://homepage3.nifty.com/muneta/