理科(理数物理)の研究授業を終えて

2006.1.26

棟田 陽

Ⅰ はじめに

今回の研究授業において,理数物理の「音波」の単元において,探究的な活動,合科的な内容を取り入れ行った。探究的な活動としては,ストロー笛を製作し,製作した笛に何らかの工夫を加えることで発生する音を変化させ,その原因を探究させることを行った。また,合科的な内容としては,音楽の「音の重なり」について,弦の振動の倍音との関連についてふれた。研究授業の内容,反省などを報告する。

Ⅱ 探究的な活動について

高等学校学習指導要領理数物理の目標は,「物理的な事物・現象についての観察,実験や課題研究などを行い,自然に対する関心や探究心を高め,物理学的に探究する能力と態度を育てるとともに基本的な概念や原理・法則の系統的な理解を深め,科学的な自然観を育成する。」とある。このように,授業において,「物理学的に探究する能力と態度を育てる」ことが,求められている。今回の授業では,この目標を達成するために,探究的な活動を行った。探究的な活動を行うにあたり,まず,図のような閉管のストロー笛を製作させた。このストロー笛は,ストローの一端を閉じて,リードの切れ込みを入る。図のリードの左の部分まで口に含んで吹くと,奇数倍音しか出ないため,クラリネットのような音色を出すことが可能である。探究的な活動としては,製作したストロー笛に工夫を加えさせ発生する音を変化させ,その原因を探究させた。考えられる探究活動の一例としては,ストローの長さを変化させ,長さと発生する音の振動数の関係の公式と結びつけることである。

Ⅲ 合科的な授業を行うにあたり

文部科学省において,研究開発学校制度が設けられている。この研究開発学校制度とは,教育実践の中から提起される諸課題や、学校教育に対する多様な要請に対応した新しい教育課程(カリキュラム)や指導方法を開発するため,学習指導要領等の国の基準によらない教育課程の編成・実施を認める制度である。(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kenkyu/index.htm)

この研究テーマの一つとして,「既存の教科等の充実」がある。複数の研究指定校において,このテーマに沿った研究として,複数の教科の関連と連携を図りながら既存の教科の充実が行われている。このように,既存の教科を充実させるために,他教科との連携を図る合科授業が現在研究されつつある。今回の研究授業では,物理と音楽の合科的授業を目指した。

小学校学習指導要領の音楽〔第5学年及び第6学年〕の目標において「音の重なりや和声の響きに重点を置いた活動を通して,基礎的な表現の能力を高め,音楽表現の喜びを味わうようにする。」とある。この「音の重なり」について,弦の振動の倍音との関連について授業でふれた。この内容は次の通りである。「ドミソ」の音を重ねた場合,自然に聞こえるが,「ドレミ」の音を重ねた場合,不自然に聞こえる。この理由を倍音と関連づけて説明した。

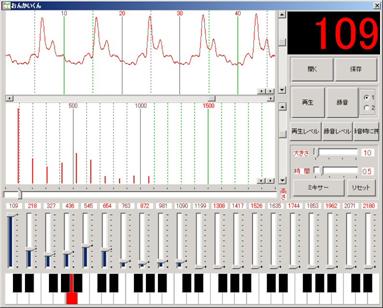

音に含まれる倍音について理解させるために,授業において,自作の音波計測ソフト(名称:おんかいくん)を利用した。下の図は,このソフトで音声「ア」の音を取り込んだときのものである。このソフトは,図のAの部分で音の波形が観察されるとともに,図のBの部分で音に含まれる倍音がわかるようになっている。また,図のCの部分でそのときの音の高さが鍵盤に対応してわかるようになっている。この機能により,音の高さと音階の関係が理解できるようになっている。このソフトを用いて,音に含まれる倍音を理解させる。このとき,閉管・開管の楽器を用いて,図のBの含まれる倍音の違いを見せれば,理解させやすい。

次に,資料1のグラフを用いて,「音の重なり」を説明する。資料1は,弦の長さと音階の関係をグラフにしたものである。資料1より,「ド」の音を出す弦を振動させると,2倍音「ド」,3倍音「ソ」,4倍音「ド」,5倍音「ミ」,6倍音「ソ」,7倍音「ラ#」,8倍音「ド」が発生することがわかる。これから,「ドミソ」の和音は,「ド」の弦を振動させたとき,既に4倍音,5倍音,6倍音と含まれているために,聞いた感じが不自然でないことがわかる。一般に,振動数の比が4:5:6の場合は,調和することが知られている。

Ⅳ 研究授業について

1 学習指導案

(1) 日 時 平成17年11月7日(月) 第5校時

(2) 場 所 物理教室

(3) 学年・学級 第3学年6組(30名)

(4) 単元(題材)名 「音波」

(5) 単元(題材)について

○単元観

音波についての探究的な実験を通して,音色についての基本的な概念や法則について理解させる。また,音色の概念を日常生活で見られる楽器と関連づけて考察できるようにする。

○生徒観

第3学年6組の生徒は,普通科理数コースであり,理数物理のすべての単元について,10月中旬に既に学習済みである。私自身が,物理分野すべてをこの期間に終えるのは始めての経験であり,そのため実験が十分にできていない状況にある。現在は,入試に向けて,問題演習を行っている。生徒の校内実力テストの結果では,正答率が,力学では43%に対して,波動では25%であった。このことから,力学よりも波動を苦手としている生徒が多くみられることがわかった。

○指導観

気柱の共鳴の探究的な実験を通して,音色の違いは,音に含まれる倍音の違いであることを理解させる。音色の概念を日常生活で見られる楽器と関連づけて考察させ,音に対する関心を高める。また,探究的な活動を通して,音の現象を実証的,論理的に考えて問題を解決させて,科学的に判断させる。この「音の重なり」について,音色の倍音との関連についてふれる。

(6) 単元(題材)の目標

・

音に対する関心を高める。

・

音の現象の中に問題を見いだし,事象を実証的,論理的に考えさせる。

・

実験の技能を習得し,その過程や結果及び実験の考察を的確にまとめさせる。

・

音に関する基本的な概念を身に付けさせる。

(7) 単元の評価規準

・ 「関心・意欲・態度」

音波に関するする事物・現象に関心や探究心をもち,意欲的にそれらを探究するとともに,科学的態度を身に付けている。

・ 「思考・判断」

音波に関する事物・現象の中に問題を見いだし,観察,実験などを行うとともに,事象を実証的,論理的に考えたり,分析的・総合的に考察したりして問題を解決し,事実に基づいて科学的に判断する。

・ 「観察・実験の技能・表現」

音波に関する観察,実験の技能を習得するとともに,それらを科学的に探究する方法を身に付け,観察,実験の過程や結果及びそこから導き出した自らの考えを的確に表現する。

・ 「知識・理解」

観察,実験などを通して,音波に関する事物・現象についての基本的な概念や原理・法則を理解し,知識を身に付けている。

(8) 指導と評価の計画(全2時間)

|

学習内容(時数) |

評 価 |

|||||

|

関 |

思 |

技 |

知 |

評価規準 |

評価方法 |

|

|

音のスペクトル分析とストロー笛の製作(1時間) |

◎ |

|

|

|

・意欲的にストロー笛の製作を行っている。 |

行動観察 |

|

音の音色(1時間) |

|

◎ |

○ |

○ |

・定常波が正しく書けて,波長・振動数が正しく求められている。 ・実証的,論理的に考え,ストロー笛の工夫を行っている。 ・ストロー笛の工夫について,どのような工夫をすることで,どのような現象が起こり,その現象が起こる原因を的確に表現している。 |

行動観察,ワークシート |

(9) 本時の展開

ア 本時の目標

・音の現象の中に問題を見いだし,事象を実証的,論理的に考えさせる。

・実験の技能を習得し,その過程や結果及び実験の考察を的確にまとめさせる。

・音に関する基本的な概念を身に付けさせる。

イ 観点別評価規準

・ストロー笛の工夫について,どのような工夫をすることで,どのような現象が起こり,その現象が起こる原因を的確に表現している。(思考・判断)

・実証的,論理的に考え,ストロー笛の工夫を行っている。(技能・表現)

・定常波が正しく書けて,波長・振動数が正しく求められている。(知識・理解)

ウ 準備物

ストロー,はさみ,カッターナイフ,セロハンテープ,ワークシート

エ 学習の展開

|

学 習 活 動 |

指導上の留意点 |

評価規準 |

評価方法 |

|

<導入> 音の三要素について 音のスペクトル分布についての復習 |

音の違いには,大きさ・高さ・音色の三要素があることにふれる。 前次の音のスペクトル分析について,復習を行う。 |

|

|

|

<展開> 弦,開管・閉管における定常波の演習 弦楽器,開管楽器,閉管楽器のスペクトル分析 ストロー笛の製作及び工夫 ストロー笛の工夫の紹介 弦の長さと音階について 音の重なりについて |

ワークシートに弦,開管・閉管の定常波を書かせて,各倍音の波長,振動数を求めさせる。 弦楽器,開管楽器,閉管楽器のスペクトル分析を行い,ワークシートで求めた倍音との関係にふれる。 1枚リードのストロー笛を製作させる。また,ストロー笛に何か工夫をさせ,何らかの現象を起こさせ,その原因を考えさせる。 ストロー笛の工夫と起きた現象及びその原因を紹介させる。 弦楽器において,弦の長さと音階との関係について,ワークシートに従って学習させる。 弦楽器において,ドの音を出した場合,含まれる2倍音~8倍音の音は何であるかを見つけさせる。 弦楽器において,ドの音を出して,そのドの音と倍音の関係にある音とない音を重ねたときの音を比較する。 |

定常波が正しく書けている。波長・振動数が正しく求められている。 実証的,論理的に考え,ストロー笛の工夫を行っている。 ストロー笛の工夫について,どのような工夫をすることで,どのような現象が起こり,その現象が起こる原因を的確に表現している。 |

ワークシート ワークシート・行動観察 ワークシート・行動観察 |

|

<まとめ> 授業のまとめを行う。 |

音色の違いとスペクトル分布の関係を確認する。 プリントを完成させる。 |

|

|

2 研究授業を終えて

(1) 単元目標に対する反省

ア 関心・意欲・・・「音に対する関心を高めることができたか。」

ストロー笛の製作において,意欲的にストロー笛の製作を行っているかどうかを行動観察で評価したが,全員,意欲的に製作を行っていた。このことから,音に対する関心を高めることができたと考える。

イ 思考・判断・・・「音の現象の中に問題を見いだし,事象を実証的,論理的に考えさせることができたか。」

実証的,論理的に考え,ストロー笛の工夫を行っているかを,行動観察・ワークシートの分析で評価した。生徒が行った工夫の中で多かったものは,笛の長さを変化させるものであった。その他,リコーダーのように,笛に穴を開けることで,音の高さを変化させる生徒も見られた。しかし,一部の生徒は,ストロー笛の製作に時間を取られ,ストロー笛の工夫にまで,いたらなかった。

ウ 技能・表現・・・「実験の技能を習得し,その過程や結果及び実験の考察を的確にまとめさせることができたか。」

ストロー笛にどのような工夫をすることで,どのような現象が起こり,その現象が起こる原因を的確に表現しているかをワークシートの分析で評価した。一部の生徒は,笛の長さを変化させそのことについて,管の長さと振動数の関係を数式化して,考察していた。しかし,多くの生徒が,ワークシートに表現できていなかった。第一の理由として,時間不足がある。もう少し,時間をかける必要がある。

エ 知識・理解・・・「音に関する基本的な概念を身に付けさることができたか。」

ワークシートの分析から,ほぼ全員,定常波が正しく書けて,波長・振動数が正しく求められている。音に関する基本的な概念は定着していると考える。

(2) 研究授業の研究会における助言

・ワークシートに弦,開管・閉管の定常波を書かせて,各倍音の波長,振動数を求めさせるところについては,時間を取りすぎていた。あらかじめ,解答を作成しておき,それを配布することで時間の節約することが可能ではないか。

・合科的な研究授業であるので,音楽の先生にも来て頂き,授業に参加していただいたほうが良かったのではないか。

・ストロー笛の製作に追われて,工夫までたどり着いていない多くみられた。100円ショップで,簡単な笛を購入して,工夫に時間を使うのが良いのではないか。

・資料1のグラフの数値が,振動数か弦の長さかわかりにくく,混乱している生徒が見られた。

Ⅴ おわりに

今回,探究的な活動を行い,前述のような反省点も多くあるが,ストロー笛の製作にあたり生徒が目を輝かせて取り組んだことは,研究授業を行っての大きな収穫であった。また,授業後,ブラスバンド所属の生徒より,次のような発言をもらった。それは,「資料1の倍音は,トランペットを吹くとき,息の強さを変化させて出す音と同じなのですね。この授業を受けて,びっくりしました。」というものである。私自身このことは全く知識になく,生徒から良いものを勉強させてもらいました。今後の授業展開に使わせてもらおうと思っています。

資料1